鸭形拳

象形拳之一。据传,唐朝末年四川峨嵋山有位道号叫陆雅(也有人称绿鸭)的道人,他放牧了一群鸭子,经多年观察,模仿鸭的生活习性和在陆上、水中的多种形态动作,并结合武术的特点创编而成新的拳种。 《峨嵋县志·方兴》:“峨嵋山南八里有鸭子池是峨嵋道人因养鸭而造鸭形拳也”。清朝末年,在辽宁营口火神庙附近有个“永发”镖局,镖头张希顺擅长此拳,晚年,将此拳传曹佐儒,其技是否源自陆雅,待考。

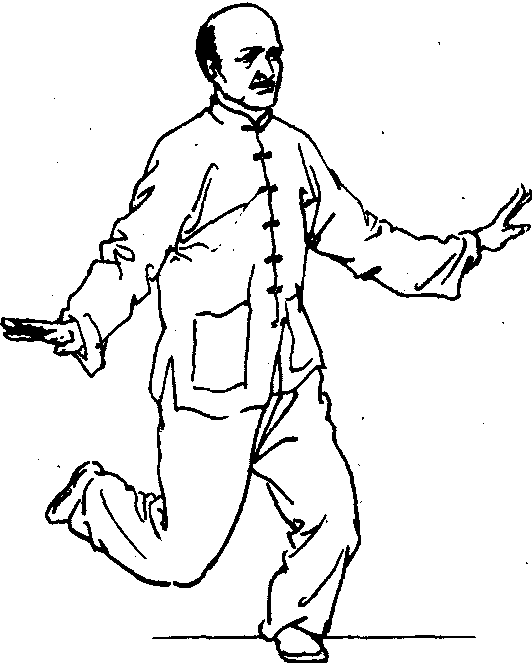

鸭形拳取象形为主,以形代义,汲取了“寒鸭出水”、“入水”、“浮游”、“争食搏斗”、“刷毛”、“抖毛”等动作,既突出了鸭子的形象动作,又具有武术的攻防技击特点。其手型分为拳、掌、勾;手法以掌为主,有穿、摆、掖、展、插、托、推等,此外还有勾手、搂手、格拳以及扇、展、抖等。步型有弓、马、虚等;步法主要有行、拖、盖、挤、跳、辗转等。头部动作要求前探、后拉、左右扭转。演练时两臂甩动自然,两腿和腿蹬撩踢动,身体前后左右摆晃。据说,鸭形拳有上、中、下各四套,共计12套。目前仅传一套。全套由62式组成。现流传于天津、唐山、吉林等地。

鸭形拳

- 历史世界杯半决赛的激烈角逐——打平的纪录(记录历史世界杯半决赛中无法分出胜负的经典对决)

- 乒乓球康复(乒乓球训练与康复相结合,重塑健康生活)

- 儿童踢足球过人技巧大全(培养孩子足球天赋,让他们成为球场上的明星)

- 世界杯历史性时刻(一场比赛,一位传奇,一段历史——探寻世界杯上的经典瞬间)

- 创历史!世界杯4强球队无愧传奇(用实力书写辉煌,创造历史的关键)

- 世界杯历届进球排名大揭秘(重返历史,最新进球排名一览无余)

- 《璀璨历史——世界杯最佳100进球》(一百个瞬间,永恒的传奇)

- 乒乓球直拍反手握拍的技巧与战术(以优秀乒乓球选手为榜样,提升反手握拍水平)

- 乌拉圭韩国世界杯历史(一个故事、两个国家、三次交锋,揭开世界杯的神秘面纱)

- 足球世界杯诞生1500个进球,记录历史传奇(致敬足球世界杯历程,热血荣耀延续至今)

- 如何带小孩踢足球——成为最好的足球导师(培养孩子们对足球的热爱,让他们成为未来的足球明星)

- 《百年世界杯,百大进球》(回顾历届足坛经典瞬间,挑选百大进球)

- 乒乓球的好处——身心健康,技能培养,社交拓展(以乒乓球为媒介,享受生活的乐趣)

- 打破世界杯进球纪录,追寻足球的极限(揭秘世界杯进球纪录的辉煌历程)

- 沙特创造了世界杯历史的辉煌时刻(一个中东国家的足球梦想成真)

- 世界杯历史上的传奇名将(从贝利到梅西,他们让世界杯永恒)

- 世界杯决赛的惊天逆袭(历史上最令人难忘的翻盘时刻)

- 世界杯历史上门将绝杀的传奇时刻(守门员的胜利之舞——揭秘世界杯历史上的门将绝杀神迹)

- 罗纳尔多世界杯决赛进球的传奇之旅(回顾巴西传奇球星罗纳尔多在世界杯决赛中的得分历程)

- 掌握足球内侧传球技巧的关键要素(内侧传球技巧教学及应用实例解析)

- 回顾2002美国世界杯(以韩日世界杯为契机,美国足球迈向辉煌)

- 奥兰多在世界杯中的独特表现(沙特球员奥兰多用进球照亮世界杯赛场)

- 乒乓球上旋球的原理与技巧(掌握乒乓球上旋球的关键技术,提升你的比赛水平)

- 揭秘波兰足球队的世界杯历史(追溯波兰足球队在世界杯上的发展与荣耀)

- 足球技巧大揭秘(掌握精湛技巧,成为足坛新宠)

- scrum halves

- scrummage

- scrummaged

- scrummager

- scrummagers

- scrummages

- scrummaging

- scrummagings

- scrum-master

- scrum master

- 园塔 龙口粉丝的热量有多少卡路里

- 汇果阳光 100%双柚复合果汁的热量有多少卡路里

- 润柏年牌 钙维生素D软胶囊的热量有多少卡路里

- 小锅饭 韩式火鸡拌饭的热量有多少卡路里

- 山东妙膳坊 川香鸡柳的热量有多少卡路里

- 罗森 /LAWSON芝士咖喱猪排饭的热量有多少卡路里

- 科派诺 速溶高因咖啡的热量有多少卡路里

- 名厨 鲍汁泡翅【鲍汁味】的热量有多少卡路里

- 美羚 全营养配方羊奶粉的热量有多少卡路里

- 怡福寿 蓝莓叶黄素果汁软糖的热量有多少卡路里